超寫實的佈局,超反常的觀看

今年夏天,毓繡美術館推出《托尼‧馬特利:佈局》與《俳句時刻》,邀請觀眾從兩檔風格迥異的展覽中,一探當代藝術的不同佈局。美國藝術家托尼‧馬特利(Tony Matelli)在台灣的首次個展《佈局》(Arrangements),展出24件雕塑與繪畫作品,以「顛覆式」的空間編排和極具挑釁的創作語彙,引領觀眾走入一場荒謬的觀看旅程。《俳句時刻》CIZ 張芝瑄個展於文創空間展出,透過植物的姿態與自然媒材的引導,在時間、空間與個體交會中,構築生命與記憶的對話。

懸浮的凝視《托尼‧馬特利:佈局》

托尼‧馬特利的作品高度擬真、極度寫實,但非僅止模仿現實,而是擷取日常熟悉的物件──香腸、蔬果、花卉、繩索等,透過弔詭的配置手法,刻意製造「視覺錯位」,在脫離邏輯與秩序的空間中,打破日常觀看的慣性,作品令人莞爾之餘,卻又摻雜著一絲難以言喻的不安與焦慮。作品以「顛覆式」編排策略橫跨三層樓──擺脫地心引力束縛,從地面出發、緩緩向上,觀展過程不只是身體在空間中攀升,視覺與感受也漸漸失重與失序,讓觀眾在藝術家的精心「佈局」中翻轉認知、顛覆社會的束縛。

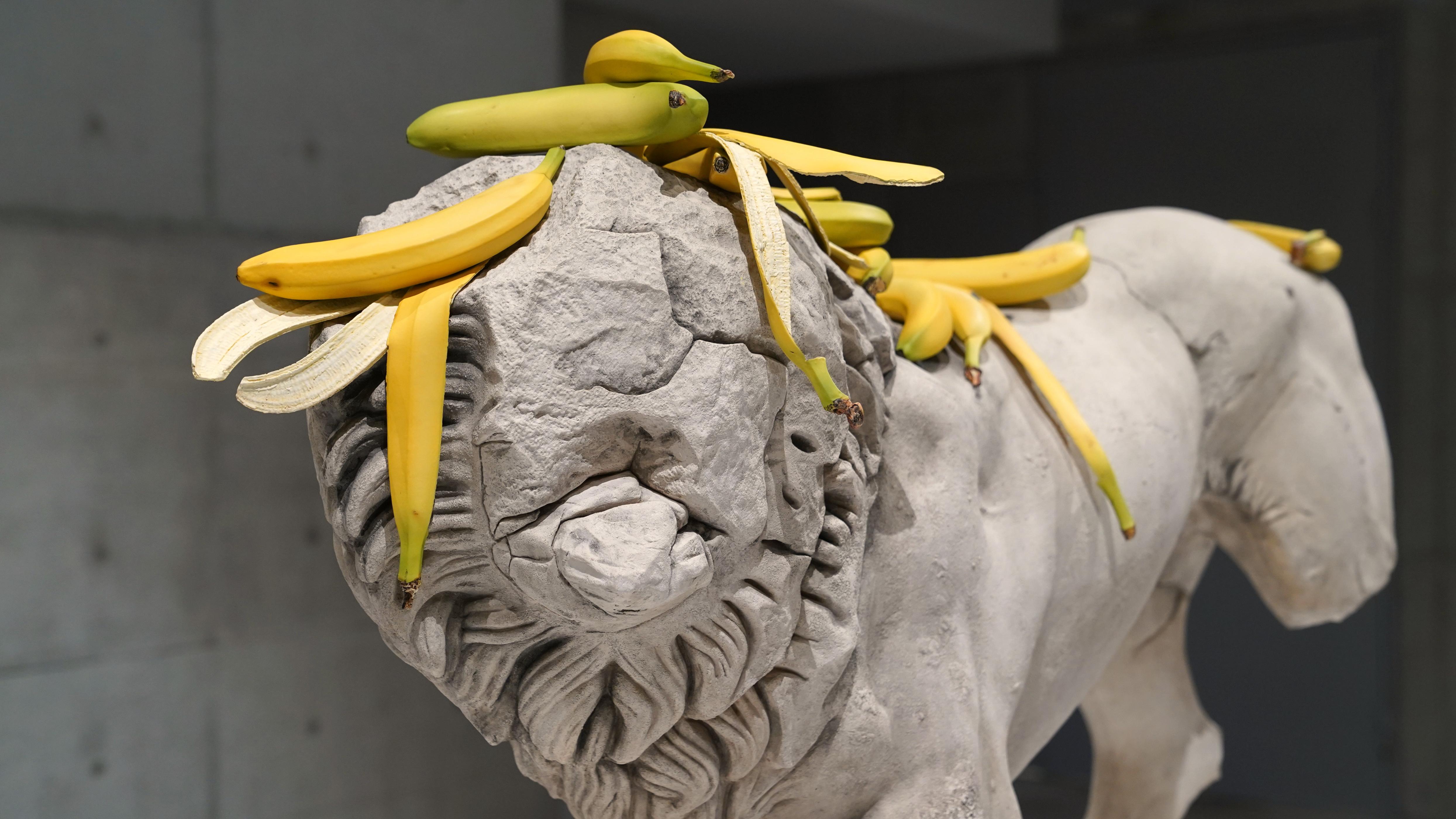

(圖一)美國藝術家托尼‧馬特利與作品獅子(香蕉)、(圖二)「佈局」開幕日藝術家導覽

▍一樓:永恆與腐敗:任性的隱喻

展覽從一樓沉重粗曠的質地展開,馬特利以戲謔的手法將古典雕像和日常可見的蔬果熟食並置,讓崇高永恆與世俗易腐兩種相互牴觸的元素共存,藉此展現對立衝突和矛盾張力。周遭牆面另外擺放了佈滿灰塵、塗鴉和手印痕跡的鏡子,令觀者無法順利照看自己,既遮蔽又顯現。若再更往裡面的展間走,會發現更多令人匪夷所思的安排,像是展牆縫隙長出的雜草種類,究竟是否為藝術裝置? 馬特利擅於透過翻轉事物的結構秩序來製造臆測的空間,不論是對自我的形象、身分的認同,還是事物的價值意義。他將叛逆的精神注入創作,把作品轉化為不確定性的開放容器,嘗試為觀者構建一個自我探究的思辨性空間。

(圖三)一樓展場、(圖四)戰士Warrior|石料、彩繪青銅|170.2 x 58.4 x 45.7 cm|2017

(圖五)獅子(香蕉)|混凝土、彩繪青銅|91.44 x 152.4 x 45.72 cm|2022、(圖六)雜草|彩繪青銅|50.8 x 25.4 x 22.9 cm|2025

▍二樓:顛倒與重組:另類的編排

二樓的展場空間相對輕盈,重力似乎開始失效,各種顛倒的花束、藝術家斷頭的肖像,看似違反生命時序與生長邏輯,狀態介於平衡與掉落之間,馬特利創造了一套神秘的自然法則,重新定位觀者的感知,彷彿經歷一場現實解構的旅程。 馬特利在這裡透過新的排列方式或形式的解構重組,重新將美和感知定位。在觀者經驗逼真的同時,藝術家也提出了對道德判斷的反思:這些是正常的還是畸形的?

(圖七)二樓展場、(圖八)美國藝術家托尼‧馬特利與作品插花

(圖九)排列(局部)|矽膠、環氧樹脂、聚氨酯、頭髮、衣物| 158.8 x 91.4 x 34.3 cm|2022 、(圖十)插花|彩繪青銅、不鏽鋼、環氧樹脂|73.66 x 40.64 x 45.72 cm|2024

▍三樓:漂浮與失重:暫時烏托邦

觀展路徑的最後也是最上層的空間,是一處荒謬的伊甸園,倒立的男女雕塑與懸浮的綠色繩子各有合理的指意,馬特利在他的黑色幽默中逾越了社會界限,詮釋了一種永恆且普遍的人類狀態,亦無奈地揭露出人類的有限性與宿命感。偌大的展間中,我們的身心能否暫時逃離社會的綁束,短暫實現自主和解放?在內在慾望的面前,我們是如何展現陌生的自己?馬特利鬆動了外界對自我存在的定義,質疑挑戰社會的既定秩序,掀起了存在主義的深層焦慮與恐懼,然而自由終究只是一場幻象。

(圖十一)三樓展場、(圖十二)美國藝術家托尼‧馬特利與作品繩子

(圖十三)、(圖十四)人物2 (局部)|矽膠、鋼、聚氨酯、頭髮| 162.6 x 48.3 x 20.3 cm|2015|Ed. 1/2

轉瞬即詩,存在如愛

毓繡美術館文創空間同時展出「俳句時刻」 CIZ 張芝瑄個展,藝術家張芝瑄擅長花藝、平面、產品設計、攝影與空間規劃,2016 年起展開藝術創作,以極低度的人工介入,結合自然與異材質的實驗手法,讓作品自然流動、順應時序,回應生命中那些難以言說的片刻記憶。

「俳句時刻」捕捉細膩經驗中的詩意之美,「現在」是花,短暫綻放卻驟然奪目,如同意識停留在當下的純粹;「過去」是葉,隱藏著時間的餘溫與記憶的輪廓;「未來」是樹,象徵希望與延續,在自然軌跡中孕育未知,帶領觀眾在時序的呼吸間,凝視內在感知與外在自然之間的詩意回聲。

(圖十五)俳句時刻>

(圖十六)藝術家張芝瑄、(圖十七)現在 | 花 植物動態平衡雕塑 - 掛件|蒲公英、水晶、304白鐵線|100x100xH180cm|2025