穿梭遊物時間之中,接納陌生的想像

毓繡美術館2025年首展「遊物時間」,以「物」作為主題,邀請台灣藝術家周珠旺、周育正、吳美琪及羅馬尼亞藝術家丹‧馬諸卡(Dan Măciucă)、韓國藝術家盧恩珠(Rho Eunjoo)、日本藝術家牧田愛(Ai Makita)共六位藝術家展出,透過繪畫、攝影、裝置等形式,重新詮釋他們對生活中各種事物的觀察與思考。文創商店也展出「物與物」王譽霖 & 周霽恩金工創作展,探索物件在工具、材料、作品間多重的關係。

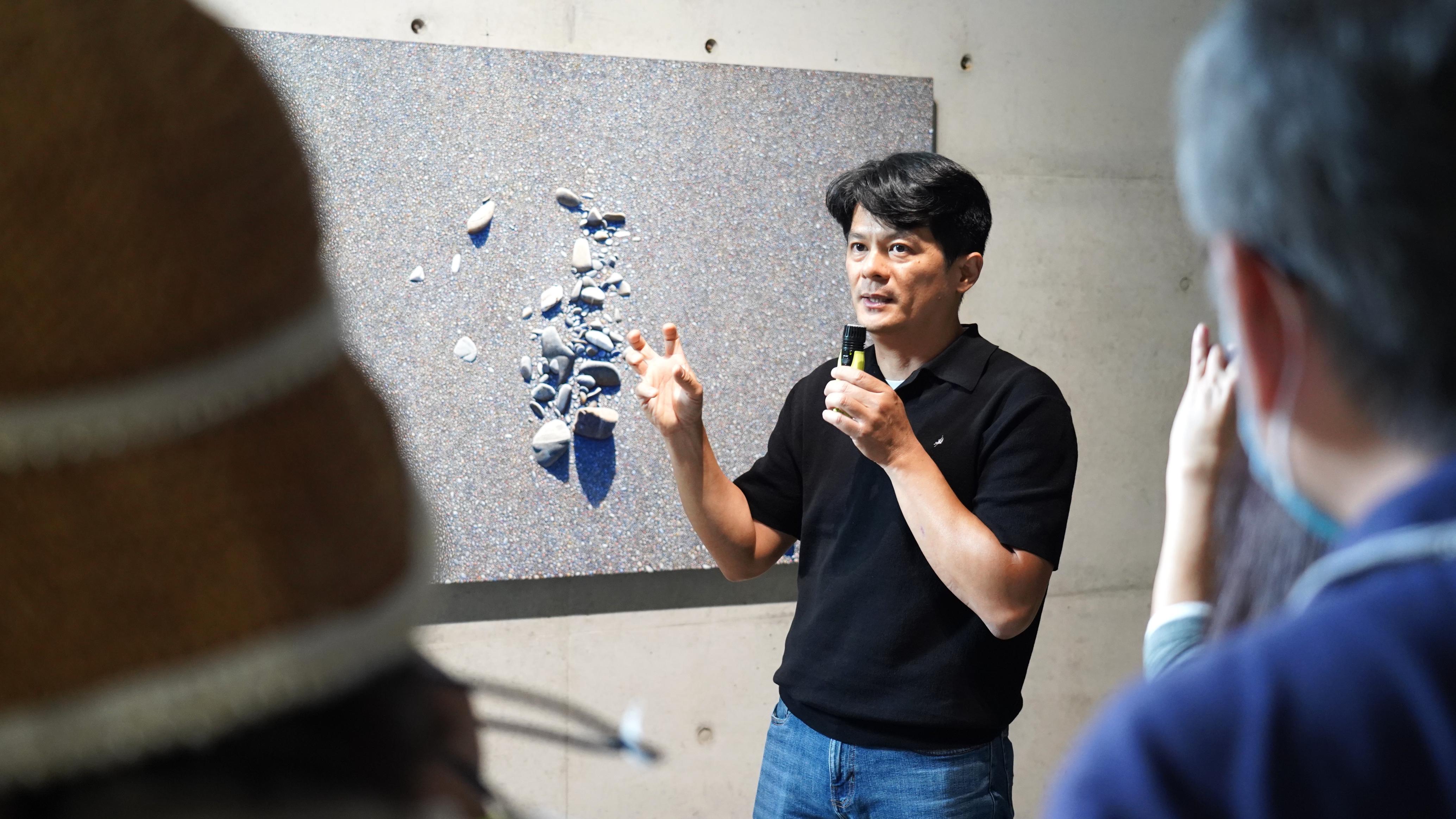

(圖一)「遊物時間」一樓展場、(圖二)「遊物時間」開幕導覽

「遊物時間」展場一樓交替並置台灣藝術家周珠旺及羅馬尼亞藝術家丹‧馬諸卡(Dan Măciucă)的畫作,他們同樣將具象風景幻化為抽象隱喻,近觀與遠看皆有不同層次的情感流動。周珠旺喜歡描繪沙石,以「點」的繪畫技法來描繪時間的厚度,仔細畫下每一顆圓潤的點沙,甚至以畫筆讓點的顏料維持錐狀,這樣專注且細膩的重複勞動成為周珠旺對於時間沉積與生命流動的體悟。丹‧馬諸卡(Dan Măciucă)此次展出炭筆風景,作品濃厚的暗色調感染了陰鬱的氛圍,畫作題材皆來自他所拍攝的照片,擷取畫面的抽象結構部分,他將構圖細節重新建構為現實的幻象,藉此突顯風景中的光影動態與表現性。

(圖三)台灣藝術家周珠旺導覽、(圖四)周珠旺作品<點沙3>局部特寫

(圖五)一樓展場、(圖六)羅馬尼亞藝術家丹‧馬諸卡導覽

展場二樓韓國藝術家盧恩珠(Rho Eunjoo)與台灣藝術家周育正,他們的作品意象皆傳達出一種似曾相似卻說不出名字、無所不在卻又不像存在的感覺,使「物」的界線更模糊難辨。盧恩珠關注物體與時間、空間、力量和速度等關係,作品畫面中的物件總是呈現難以言喻的某個瞬間,在繪畫之前,她透過製作模型、塗顏料、拍攝等繁複程序,召喚出物件的中性狀態,挑戰觀者既定的感官認知。周育正創作類型多元,透過計畫、出版、裝置、繪畫等不同實踐方法,揭露他所觀察的社會運作型態,此次展出兩系列,各自展現不同的簡練風格,除了匯集日常生活的現象,從而討論藝術造型的形式美學,亦運用長年對於顏料的實驗及獨特耗時的漸層技法,回探自身的情感經驗。

(圖七)展場二樓韓國藝術家盧恩珠作品、(圖八)展場二樓周育正及盧恩珠作品

(圖九)台灣藝術家周育正開幕導覽、(圖十)電鍍金,保持冷靜,鍍鋁鋅版,祈禱,漸層,灰燼,抗議,不均,不滿,資本,香爐,佼存,焦慮,擊,日光。 III #1

展場三樓則是日本藝術家牧田愛(Ai Makita)的繪畫和台灣藝術家吳美琪的攝影創作,他們的物都有人的氣息,並對科技與人類社會、人造與自然的交互影響感到好奇。牧田愛使用攝影、電腦軟體、AI等工具進行有機的重組,再將影像描繪到畫布上,創作探討自然與人造、有機與無機、物質材料與數據資訊等各種界線,以超寫實技法描繪怪物般的精細機械,來詮釋個人情感、社會現象或景觀。吳美琪的靜物攝影結合了場景搭建、數位繪圖和影像拼貼,從生活中蒐集各種物件來創作,尤其喜歡用反光材質如玻璃、螢光、亮片等元素,透過光線的折射與反射,進而分割空間、挑戰物品的原始形態,如夢似幻的場景延展觀者對物的日常想像。

(圖十一)牧田愛開幕導覽、(圖十二)三樓展場牧田愛作品

(圖十三)三樓展場吳美琪作品、(圖十四)吳美琪與作品<靜物>

從一樓遊走至三樓的「遊物時間」,看見藝術家們呈現對「物」的不同視角,從近到遠、從物件到事件、從具象到抽象,其中也能慢慢梳理自己的世界觀,回到生活中重新思考與身旁物品的關係。文創商店同時間也展出「物與物」王譽霖 & 周霽恩金工創作展,藝術家以銅為主要媒材,在工具、材料與作品本質都是「物」的交疊關係中,物件成為記憶載體、情感寄託或時間凝結的痕跡。

(圖十五)《物與物》藝術家周霽恩、王譽霖(圖十六)周霽恩作品<一隅/蕨II>

(圖十七)王譽霖作品工具系列<美工刀、(圖十八)《物與物》展覽