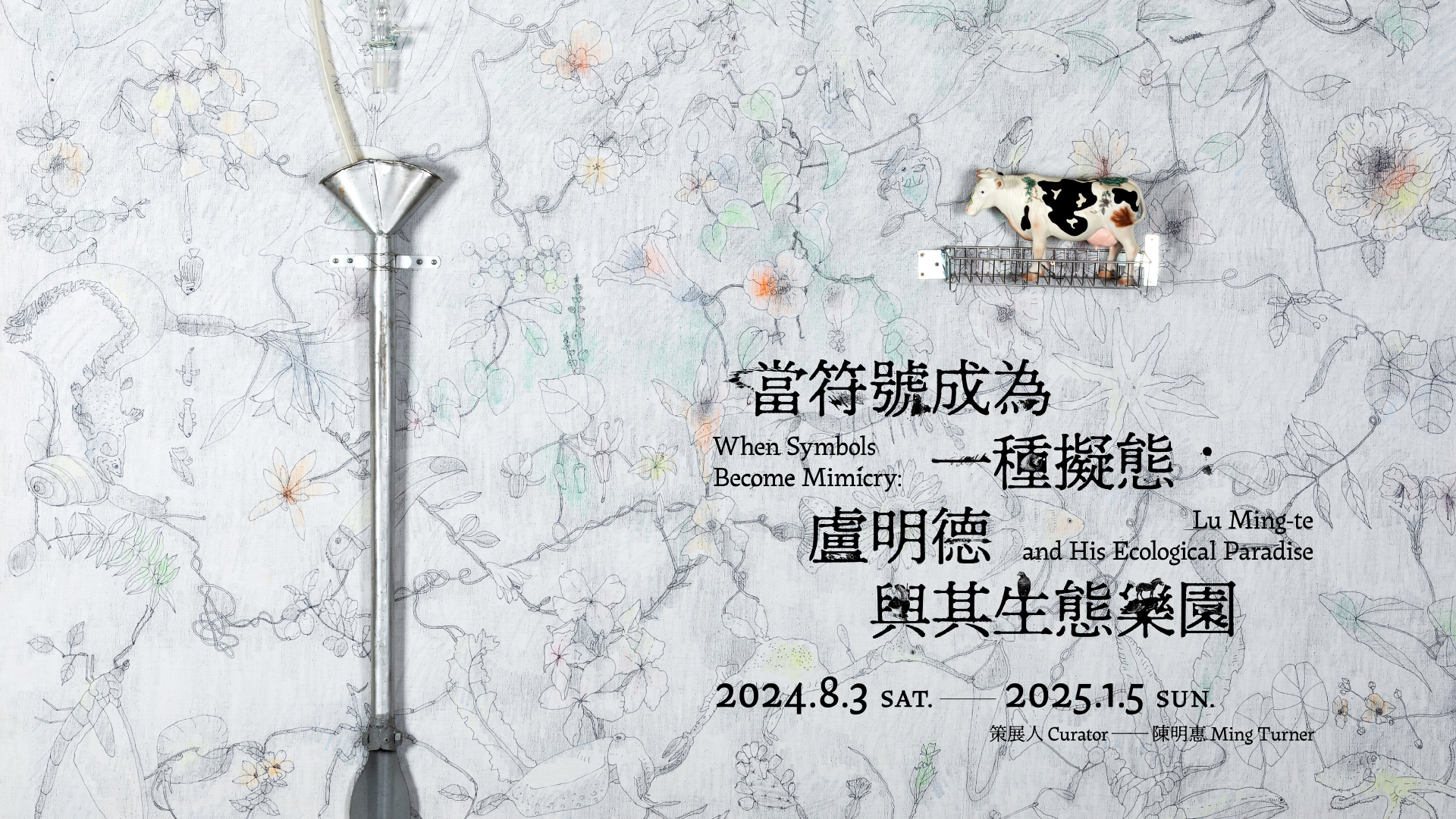

無垠遷徙的文化方舟,虛實交錯的生態樂園

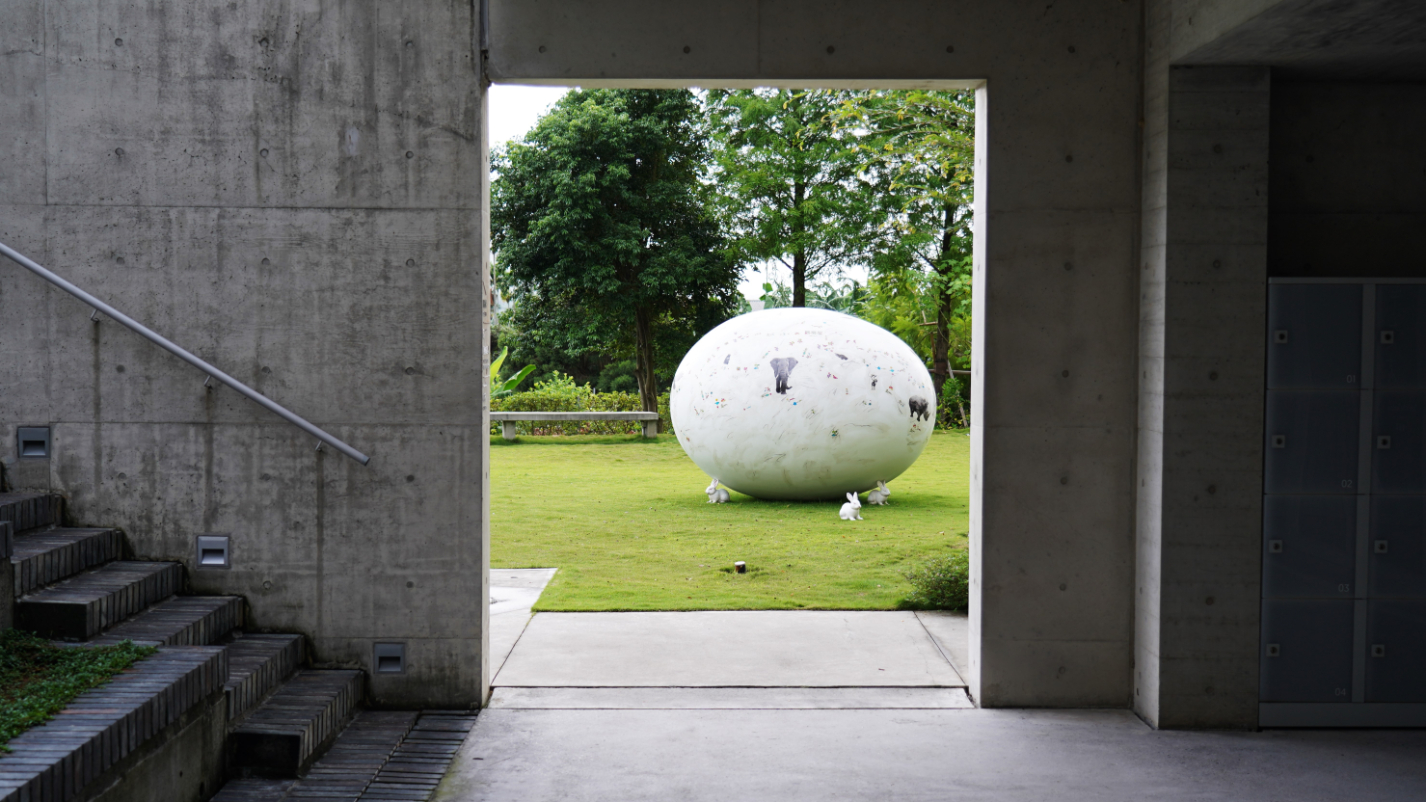

「當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園」於毓繡美術館2024年下半年度開展,藝術家盧明德展出不同創作時期作品,包含平面繪畫、複合媒材、空間裝置、現地創作《四重奏》、擺放在戶外草皮及水池的《文化擬態動物》系列以及一顆巨大的《迷走之蛋》,讓觀眾在人造物的虛構與自然環境的真實之間遊走,整座美術館成為一座生態樂園。

(圖一)草皮上的作品《迷走之蛋》、(圖二)水池旁的作品《文化擬態動物》

藝術家盧明德是台灣新媒體藝術和跨領域創作的主力推手,1950年出生於高雄,從事藝術創作超過半世紀,自1980年代初期,於日本筑波大學求學期間,開啟了關於不同媒材、跨領域藝術的探討,作品中常見現成物、拼貼、繪畫、書寫同時呈現,形式從平面轉為裝置。盧明德認為藝術是探討自然與真實之間的距離,模擬自然的偽自然即是「擬態」,他於2011年遷居高雄美濃後更關注「生態」議題,作品中跨物種、跨時空的實驗是他對自然的詮釋與回應。

此展策展人陳明惠說,觀眾抵達美術館園區後,首先會注意到草皮上有一顆巨大的《迷走之蛋》,再來會察覺有一些《文化擬態動物》棲息在水池旁,人造的「假生態」與真實的自然場域融合為一,引導觀眾思考人類是否失去了對生態觀察的敏銳性,並好奇如果模擬的真實回歸自然,會發生什麼變化?

(圖三)、(圖四)藝術家盧明德與策展人陳明惠

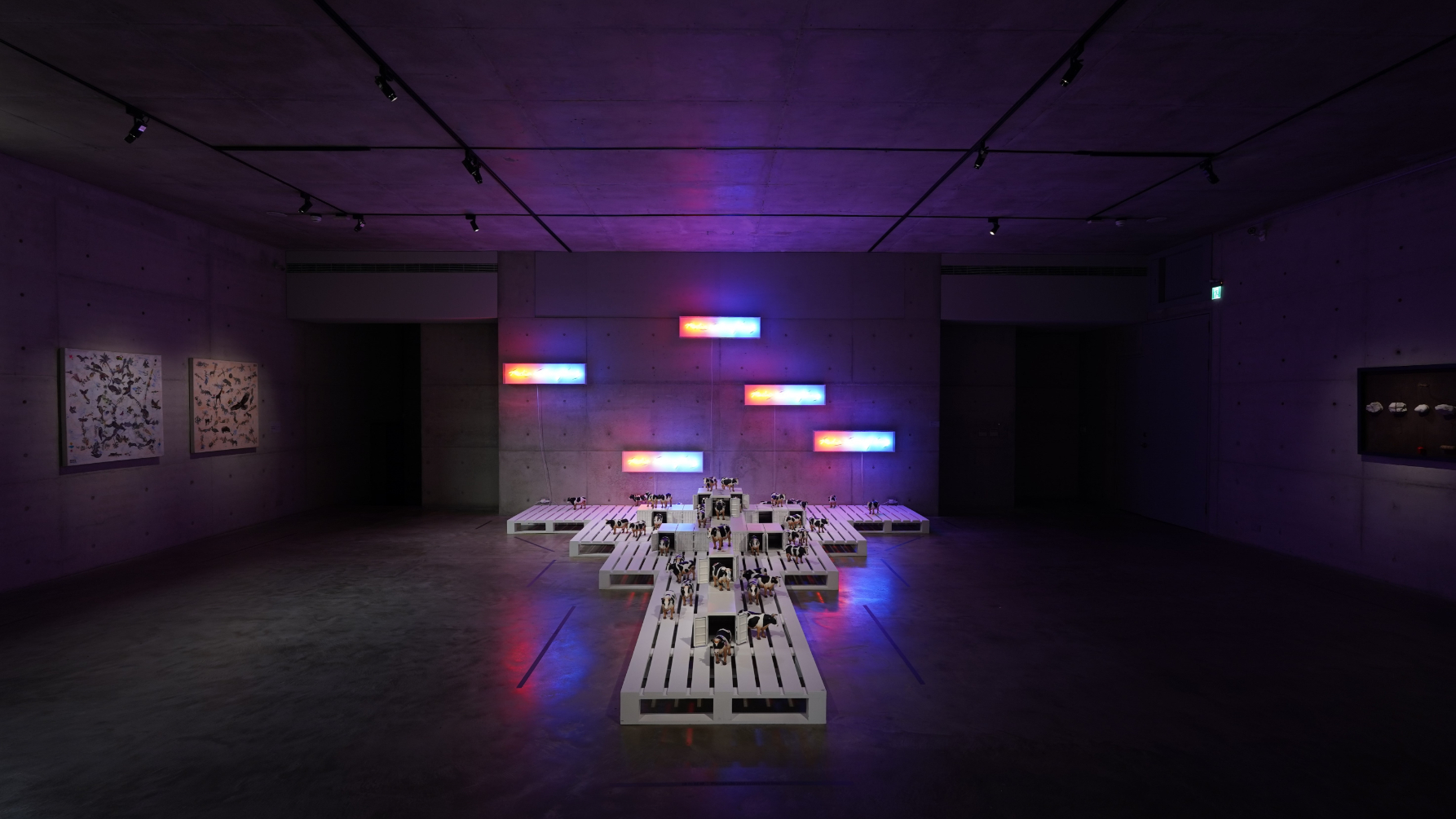

進入一樓展場正中央的《媒體是一切》的霓虹燈管、《飜案屋小貨櫃》的42組乳牛及貨櫃裝置成為焦點,盧明德認為萬物皆為創作符碼,提出「媒體是一切」的概念,自此破除媒材與空間的限制;《飜案屋》系列是盧明德近年以複製動物群像,回應現今媒體世界裡日常物件被符號化、商品化的當代現象。在這組作品旁,邁開一步即往回跨越了半世紀前的《筑波記憶I》、《筑波記憶II》,以鉛筆素描和複合媒材並置,使觀眾產生視覺上的錯置,在兩組作品中媒材本身所代表的時代意涵不同,解放媒體的概念卻從一而終。

(圖五)一樓展場照、(圖六)《飜案屋小貨櫃》的乳牛雕塑與小貨櫃

(圖七)一樓展場照、(圖八)《筑波記憶I》與《筑波記憶II》

二樓展出藝術家駐館現地製作的《四重奏》,作品集結了他過去50年的創作媒材、技法與概念,在壁面上以貼紙轉印、現成物、電視、數位相框各式手法呈現植物與生物,最後藝術家在牆壁上塗抹,這些看似隨性的筆觸銜接起了原本互不相關的符碼,使畫面更趨和諧,面對無聲的作品彷彿可以聽見萬物齊鳴,盧明德說:「這不僅僅是生態的四重奏,更是媒材的大合奏」。

(圖九)現地製作作品《四重奏》、(圖十)藝術家盧明德與《四重奏》於開幕導覽

(圖十一)二樓展場、(圖十二)觀眾欣賞作品《擬態與再造》

三樓展出立體作品《看不見的風景I》、複合媒材《詩篇系列》與數件早期的平面繪畫作品,策展人陳明惠表示這個展覽的觀看順序不依創作時間來排列,而是將各時期的作品打散在整座美術館,看藝術家自在地運用複合媒材,將媒體轉換、並置、擬態、對話,而展覽最後一件作品展出1974年學生時期純粹性繪畫的《詠》,強調藝術家不可取代的繪畫性仍貫穿其半世紀的創作經歷。

(圖十三)《詩篇系列之一》與《看不見的風景I》、(圖十四)三樓展場

(圖十五)藝術家盧明德與策展人陳明惠於開幕導覽、(圖十六)作品《詠》

盧明德說:「永遠會有新的媒體產生,藝術一切都在進行中,藝術家本人如此,作品也是如此,作品上產生的時間痕跡,也成為了作品的一部分」。在毓繡美術館的呈現方式如同在他美濃工作室裡裡外外的動物作品們,藝術家以祥和並詼諧的方式面對沉重的生態議題,我們不妨用輕鬆開放的心態來觀看他所創造的烏托邦,欣賞完展覽,再次經過草皮上那顆《迷走之蛋》,是否會打開更多更有趣的想像呢?

(圖十六)草皮上的作品《迷走之蛋》、(圖十七)藝術家盧明德與太太郭挹芬觀看《文化擬態動物》