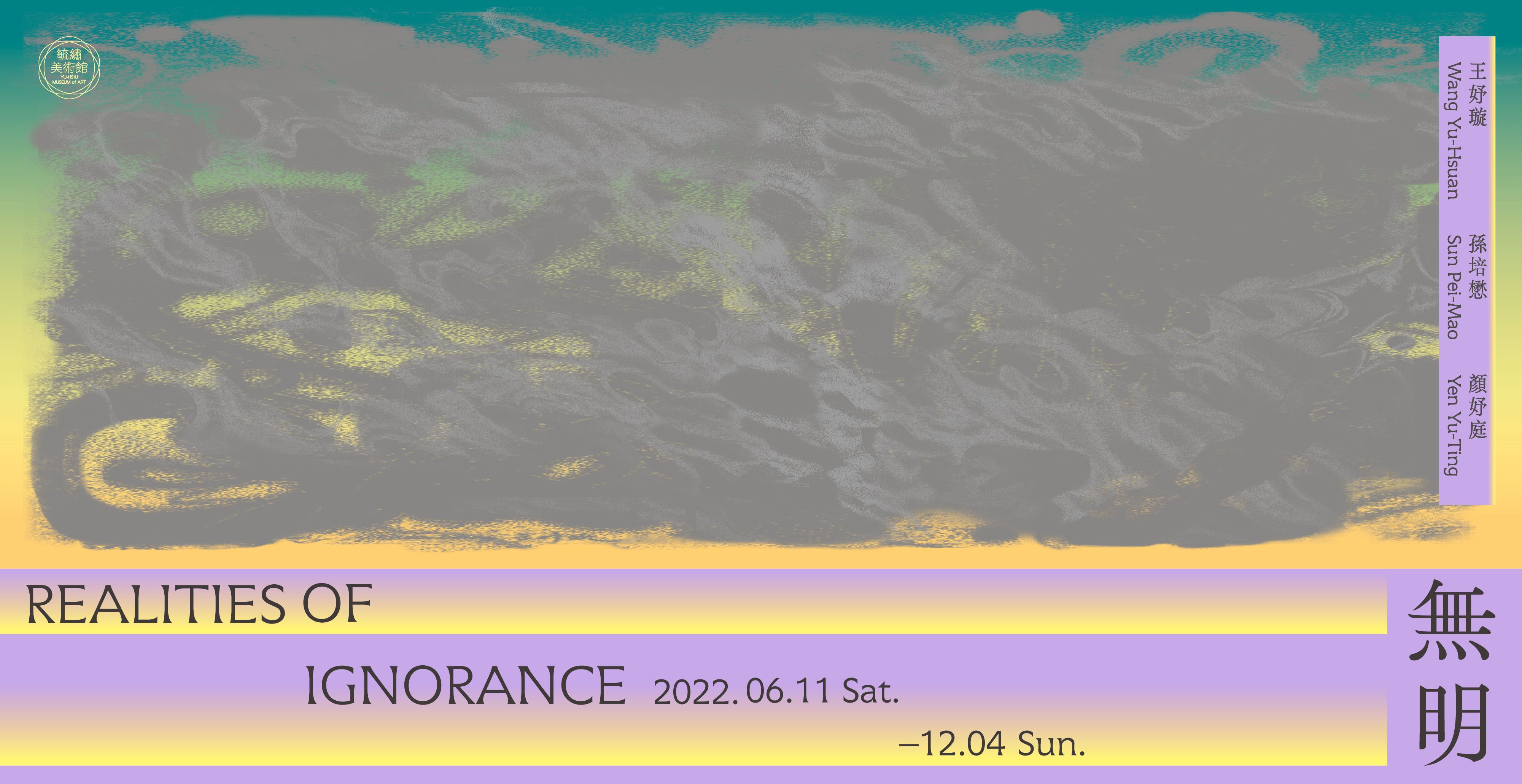

無明

2022.06.11 - 2022.12.04 | 毓繡美術館1- 3樓

展覽簡介

無明的概念取自佛教的《般若波羅密多心經》,指的是人在生命中對事物的執著,因而衍生出的煩惱;執著亦是我執,映照出腦中出現的種種念頭,包含瞬間出現的想法、感受、記憶或畫面,在腦內持續懸著且揮之不去。對於自我的執念,無明也意味著意識仍處混沌的狀態,欠缺覺察和理解。

本展藝術家王妤璇、孫培懋和顏妤庭,他們都有各自執著的念頭,並嘗試藉由藝術創作來破解,創作手法皆有奇幻、荒謬、詭譎、狂放等特點,刻意以誇張的想像來與現實生活疊加,處理自己在生活中遇見的各種狀態,抑或是建構一個更為理想的世界,而這個虛構的、充滿異質性的存在空間得以讓他們的思考途徑越加清晰。

法國哲學家傅柯(Michel Foucault)在1967年一場〈論其他空間〉的演講中曾談到異托邦的概念,他認為異托邦與烏托邦不同,是實際存在的異質空間,並分類成花園、電影院、墓園、遊樂場、嘉年華、博物館等地方。然而,他亦說明了虛擬的鏡像如何作為一個異質空間:鏡中的影子雖並非真實,鏡子本身卻具體存在,並可被視為一道進入他方的入口,令觀者意識到自己與周遭環境的連結關係。

我們是否可將畫作比擬為鏡像,將畫中的異質空間視為是異托邦?又或是介於異托邦與烏托邦的夢幻之地?在無明的混沌趨於明朗之際,在屬於各自的異質空間中,現實似乎更像一團虛幻的泡影。

藝術家簡介

王妤璇

1987年生於花蓮,畢業於ESAG Penninghen法國培寧根高等圖像學校平面藝術與數位設計Art Direction碩士,現居住和工作於上海。

王妤璇曾於巴黎及上海從事平面設計相關職業,並同時進行個人創作。在就業過程中,作品逐漸轉型成以繪畫為主的表達方式。七年多的旅法期間,豐富的博物館展覽影響了她並開啟她對博物學的興趣,圖鑑、標本和奇異的生物開始進入作品的軌跡。喜愛以觀察者的視角來描述自然的生態、演化、行為,以繪畫紀錄的方式將生物重組和重塑成新的形象,並討論生物個體、生態系統,以及與其他物種之間的關係,自然與土地的故事也經常成為作品的中心和主題。曾參與2021年台灣文博會花蓮館「據說考古隊」展場的壁畫繪製,此展亦獲得德國紅點設計大獎、日本Good Design Award及金點年度最佳設計。

曾舉辦個展「叢生」(島東譯電所,花蓮,2018),聯展包括「亞洲插畫藝術節」(寶龍美術館,上海,2019)、「Copies / Multiples」(59 Rivoli,巴黎,2018)、「Tambours」(Atelier Hauteville,巴黎,2017)、「Jungle」(6B空間,法國Saint-Denis,2017)等。

孫培懋

1991年生於台北,畢業於國立台北藝術大學美術創作研究所繪畫組,2016年下半年曾於北京中央美術學院進行為期半年的交換學生,現居住和工作於新竹。

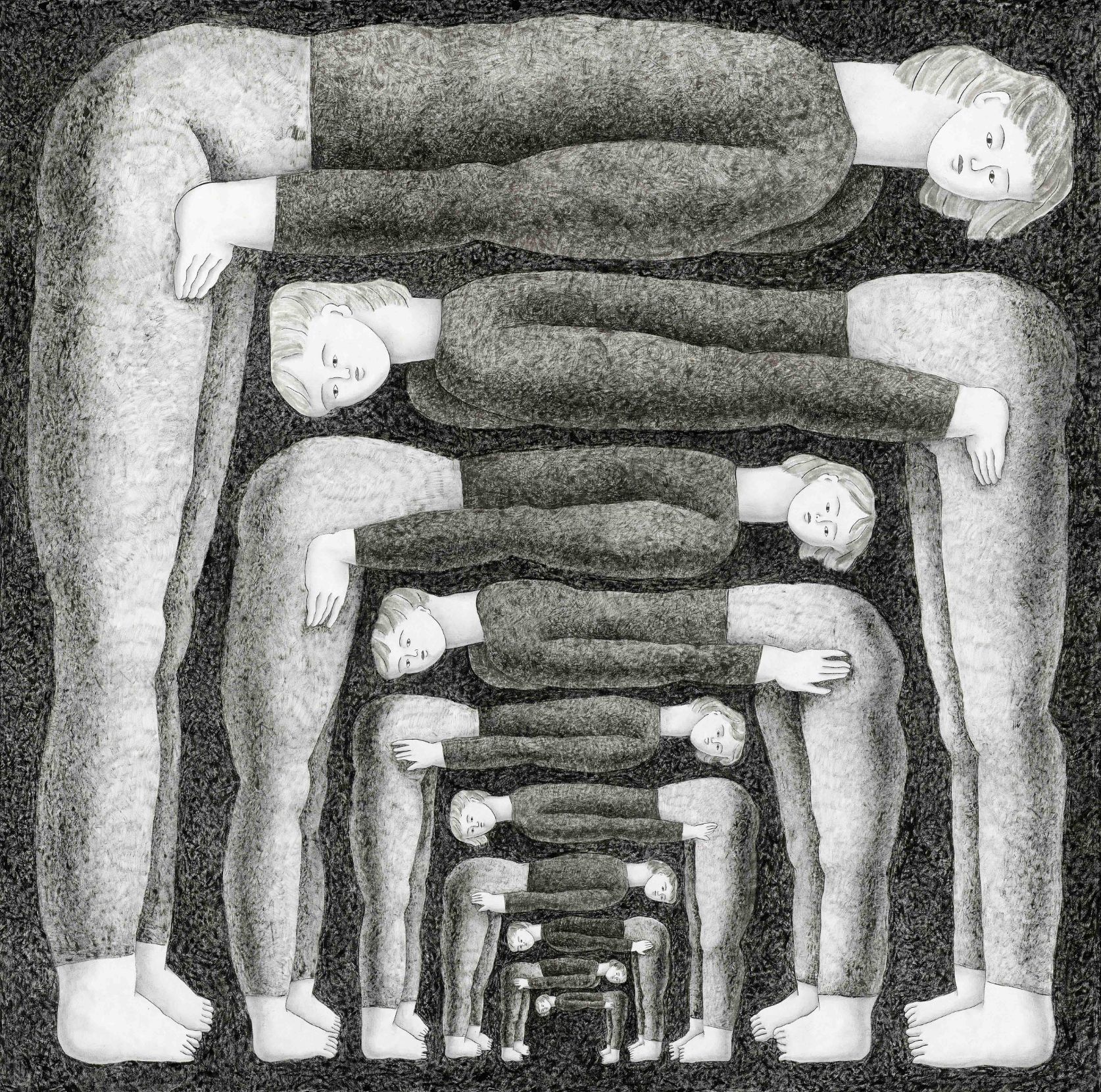

2011至2020年間孫培懋因先天性的色弱而專注在色彩的實驗,從物理角度去思索構圖的可能,以互補色運用搭配出詭異的視覺效果,有如電影場景般的幻象。2020年後,孫培懋以隨手塗鴉的筆記本為創作題材,媒材從色彩與畫布轉換到鉛筆與紙本,作品轉向更多的直覺與感性。他的作品皆來自心中的「如果……會是怎樣?」,像是他無意識的自言自語或對生活的期待,以此開展出自己能夠悠然自得的世界。

孫培懋曾於2017年獲得台北美術獎,近期個展包括「原形畢露」(伊日藝術,台北,2022)、「愛愛」(伊日藝術,台北,2018)、「走入夢境的血色帷幕」(ART CENTRAL,香港,2016)、「沒有你沒有我」(伊日藝術,台北,2014)。聯展則有「壞坏」(節點藝術空間,台南,2021)、「畫家的解藥」(朋丁,台北,2020)、「禽獸不如—2020台灣美術雙年展」(國立台灣美術館,台中,2020)、「House of the Rising Light」(Dorothy Circus Gallery,倫敦,2020)、「Array」(Gallery Baton,首爾,2019)、「世界之光─台灣當代藝術展」(中華民國駐教廷大使館,梵蒂岡,羅馬,2019)等。

顏妤庭

1989年生於台北,畢業於國立台北藝術大學美術創作研究所水墨組,現居住和工作於台北。

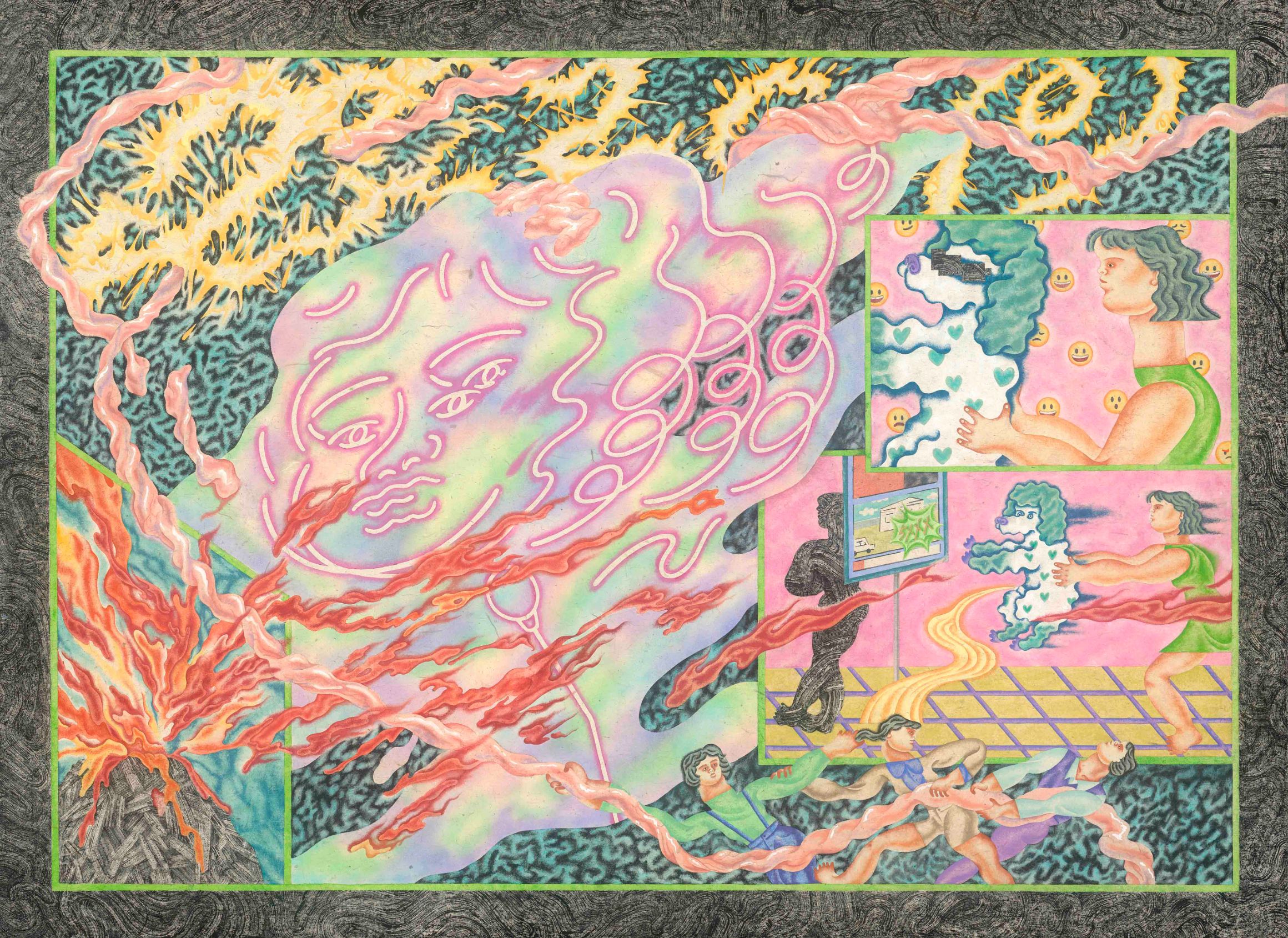

顏妤庭創作主要關注資訊爆炸的時代中,因訊息超載而產生的斷裂心理狀態,以及伴其而生的各式荒謬與趣味。作品大多以網路媒體搜集而來的文字、影像及故事為背景,嘗試在傳統水墨符號的基礎上做轉化與再譯,試圖以繪畫補捉台灣社會集體躁動而失神的精神狀態。顏妤庭曾於2018年赴韓國光州市立美術館駐村,並於駐村期間開始思考與實驗膠彩與水墨並用的可能。2020年起她的作品逐步從程序嚴謹繁複的膠彩轉變為專注整體氛圍的水墨,後者更使她能以直覺進行創作,亦形塑出自己獨特的、有如錯訊般的皴法。

近期個展包括「無用之家」(朋丁,台北,2021)、「殘章與斷片」(赤粒藝術,台北,2021)、「秒忘的追心之痛」(赤粒藝術,台北,2017)。聯展則有「壞坏」(節點藝術空間,台南,2021)、「禽獸不如—2020台灣美術雙年展」(國立台灣美術館,台中,2020)、「ASYAAF」(DDP,首爾,2020)、「北投在地姿勢採集計劃」(鳳甲美術館,台北,2020)、「應物:感物詠志」(赤粒藝術,台北,2019)、「Art Central」(十方藝術空間,香港,2019)、「蘇旺伸和他的青年朋友們」(誠品畫廊,台北,2018)等。